Цифирный комитет при МИД в системе секретной связи Российской империи в XIX веке

Цифирный комитет МИД — сборное название структурного подразделения Министерства иностранных дел Российской империи, которое было образовано в 1802 — 1804 гг.

Цифирный комитет осуществлял функции криптографического и дешифровального контроля государственной и дипломатической переписки, т.е. обеспечивал полный цикл связи с российскими зарубежными представительствами на протяжении XIX в. Цифирный комитет МИД на протяжении более полувека являлся единственным официальным криптографическим учреждением в стране и хотя отдельная деятельность, например, по перлюстрации корреспонденции, осуществлялась и на почтамтах, Цифирный комитет включал в себя деятельность как по контролю шифров для государственной и дипломатической переписки, так и дешифровальную деятельность, предполагающую также негласное вскрытие входящей корреспонденции (как внешней, так и внутренней) и ее возможное цензурирование. Лишь в 1880-е гг. шифровальные отделы появились в различных государственных организациях: Департаменте полиции МВД, Военном министерстве, Министерстве торговли и других, что однако не исключило доминирующей роли Цифирного комитета МИД в организации криптографической деятельности. Среди функций Цифирного комитета была и немаловажная функция подготовки и контроля использования новых шифров и своевременное изъятие их из употребления. Множественные свидетельства дискредитации шифров за рубежом, а также усиление контроля за вводимыми в оборот новыми шифрами и проверки их на стойкость, делало Цифирный комитет главным криптографическим учреждением, контролировавшим всю криптографическую деятельность и влиявшим на деятельность других учреждений связи. Парадоксально, но само наименование «цифирный комитет» является достаточно условным обозначением: зафиксированное в документах лишь в 1823 г. можно считать условным обозначением отдела/отделов или объединения (экспедиций, департаментов и частей). Согласно архивным сведениям, продолжительное время (вероятно, около двух десятков лет) сотрудники, осуществлявшие криптографическую и дешифровальную деятельность, числились в разных подразделениях МИД, официально не составляя штат какого-либо криптографического отдела или подразделения. Главами Цифирного комитета назначались известные государственные деятели, ученые и изобретатели, что свидетельствовало о респектабельности должности и высокой степени доверия со стороны императора. Так, в разное время руководителями комитета были: действительный статский советник, барон Павел Шиллинг фон Канштадт (1828—1837) — изобретатель первого электромагнитного телеграфа, криптограф, востоковед; дипломат, действительный статский советник Александр Иванович Миллер (1838—1852); действительный статский советник Григорий Емельянович Кудрявский (1852—1853); действительный статский советник, барон Густав Егорович Дризен (1853—1862); действительный статский советник Фердинанд Егорович Годениус (1862—1872) — воспитатель великих князей Николая и Михаила Николаевичей; филолог, действительный статский советник Федор Филиппович Блессиг (1872—1887); тайный советник, барон Константин Фердинандович Таубе (1887—1917) — особо приближенный к императорской семье, крестником которого был наследник-цесаревич, будущий император Александр II. История этого подразделения, именовавшегося в историографии и «Цифирной частью», «Цифирной экспедицией», и «Особой экспедицией», «Шифровальной экспедицией», включает в себя перечисление разных отделов внутри подразделения, время их образования и деятельности, а также вертикаль подчинения. Сама же деятельность и роль комитета в обеспечении процесса почтовой, а позднее телеграфной связи в Российской империи, упоминается частично и отрывками, не составляя полноценной картины.

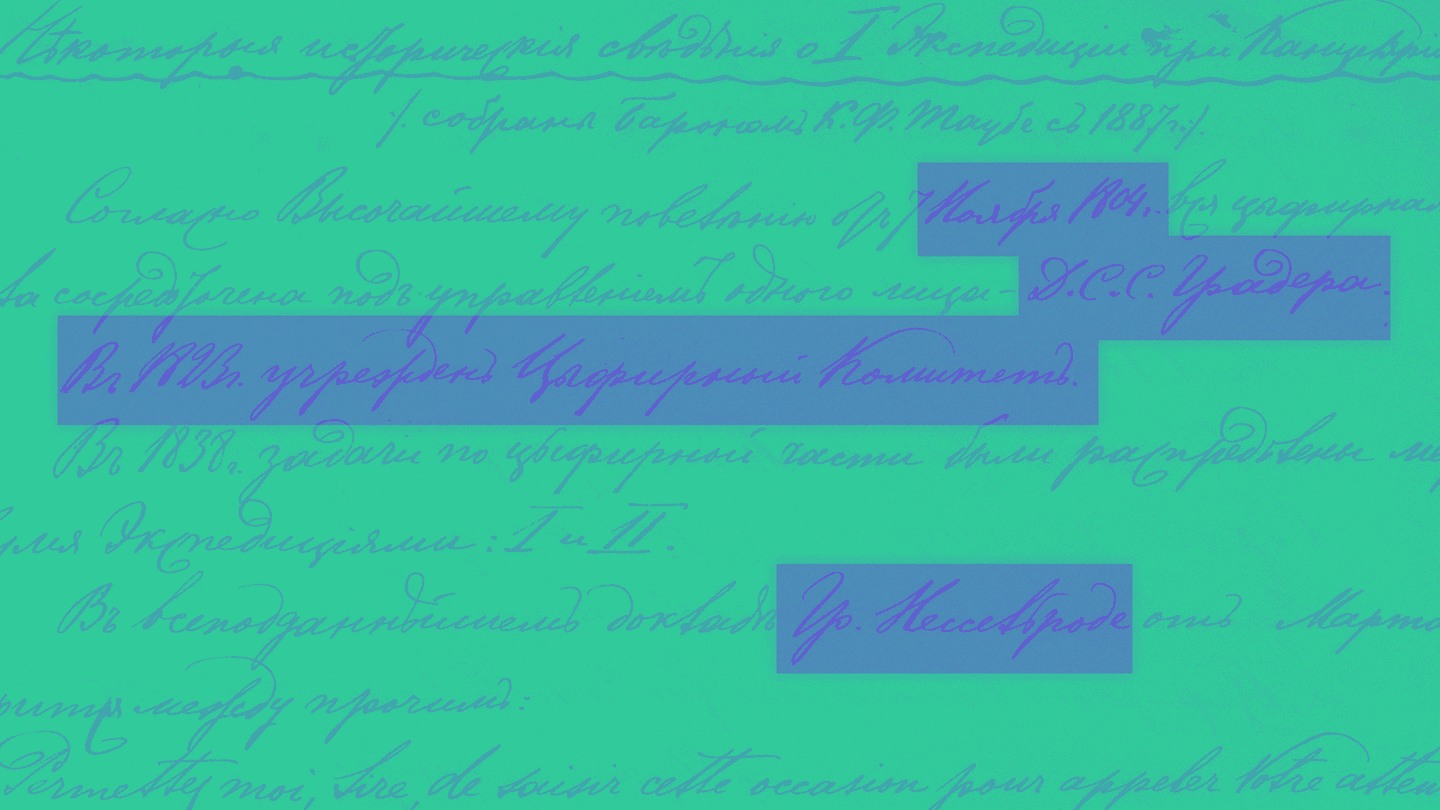

Наиболее достоверной датой официального образования цифирной экспедиции (или экспедиций), находящейся в ведении именно Министерства иностранных дел, можно считать 7 ноября 1804 г. Согласно уникальному архивному документу из АВПРИ «Некоторые исторические сведения о I Экспедиции при Канцелярии М.И.[Д] / Собраны бароном К.Ф. Таубе с 1887 г./», именно 7 ноября согласно высочайшему повелению, «вся цифирная часть была сосредоточена под управлением одного лица действительного статского советника Градера». Важно отметить, что остается под вопросом разделение обязанностей по шифрованию, дешифрованию и перлюстрации переписки между образованным 8 сентября 1802 г. Министерством иностранных дел и Канцелярией, подчиняющейся министру и непосредственно Коллегией иностранных дел и Секретной экспедицией, продолжавшей функционировать. Шифровальный отдел, берущий свое официальное начало с 1709 г. (Посольской канцелярии), уже в 1712 г. превратился в «Первую экспедицию» Коллегии иностранных дел, которая в дальнейшем называлась «Особливой экспедицией» или «Секретной частью». Вопрос, стала ли «цифирная часть» МИД непосредственным преемником той самой «Особливой экспедиции» остается нерешенным. Разные точки зрения позволяют однозначно предположить лишь то, что три секретные экспедиции: первая – цифирная (шифровальная); вторая – цифирная (дешифровальная), третья – газетная (служба перлюстрации), или единая «шифровальная экспедиция», или же «Цифирная часть», подчинялись Канцелярии Министра иностранных дел, образованной в 1803 г. Согласно черновому проекту «О министерской канцелярии», в котором упоминается организация «цифирной экспедиции», «правитель сей Канцелярии отвечает за порядок в оной и за соблюдением тайны; он имеет на своих руках цифири и весь Архив Канцелярский и содержит оный в порядке...», а «экспедиция сия управляется Экспедитором и двумя помощниками». В публикации в журнале «Международная жизнь» не указана дата образования Цифирного комитета. В задачи «организованного в начале XIX в. Цифирного комитета входили: анализ и введение новых шифров, контроль за их правильным использованием и хранением; вывод из действия устаревших или скомпрометированных шифров; составление заключений, отчетов и докладных записок для руководителей МИД и императора по вопросам деятельности шифровальной и дешифровальной служб. Этот комитет подчинялся министру, а возглавлял его “главный член Цифирного комитета’’. Шифрованная переписка велась по политическим, военным, экономическим и другим важнейшим государственным вопросам».

Деятельность «Цифирного комитета» с самого основания включала в себя как шифрование, в т.ч. придумывание новых шифров и совершенствование уже имеющихся, так и дешифрование, т.е. взлом шифров, используемых в корреспонденции. В работах И.С. Рыбачёнок приводится утверждение, что шифровальная часть МИД осуществляла и функции так называемого «черного кабинета» - службы перлюстрации. Однако служба перлюстрации, которая, вероятно изначально не была в ведомстве «Особливой экспедиции» Коллегии иностранных дел не подменяла дешифровальную службу. Согласно принятому определению, «черный кабинет» - негласное учреждение, осуществляющее вскрытие и прочтение корреспонденции. Широкое распространение перлюстрация получила в начале 1740-х гг., после ряда дипломатических скандалов, в которых вскрылась нелицеприятная часть личной переписки французских дипломатов, обсуждавших императрицу; это стало известно благодаря перлюстрации. Осуществлялась перлюстрация, как правило, на почтамте в Петербурге и в почтамтах городов, через которые проходили важнейшие почтовые тракты. Впрочем, существование «черного кабинета» при МИД, а позднее, и при других министерствах не подвергается сомнению. Однако перлюстрация не всегда подразумевала дешифрование, а дешифровальный отдел «черных кабинетов», как и сами «кабинеты», могли работать параллельно и независимо друг от друга. Дешифрование переписки «руководителей внешнеполитических ведомств иностранных держав со своими представителями в Санкт-Петербурге» являлось лишь «вершиной айсберга» дешифровального отделения МИД. Одним из направлений деятельности сразу же после учреждения Цифирного комитета стал сбор шифров за рубежом, как с целью компрометации этих шифров, так и с целью изучения, о чем свидетельствуют докладные записки сотрудников Цифирного комитета по итогам заграничных командировок.

В 1823 г. был официально учрежден Цифирный комитет, осуществляющий руководство шифровальной частью, а в 1838 г. задачи по цифирной части были распределены между двумя экспедициями: первой и второй. Согласно положению «О новом образовании Цифирной части при Министерстве иностранных дел» от 30 апреля 1838 г. «первая экспедиция будет заниматься изготовлением цифирей собственно для министерства и находящихся в чужих краях наших Посольств и Миссий, другой [экспедиции] предоставится разбор получаемых по почте иностранных шифрованных депеш. Обязанностью Комитета будет рассмотрение составляемых вновь цифирей и назначение их потребности. Для избежания гласности о существовании Цифирной части (…) удобнейшим присоединить ее к Департаменту внешних сношений». Руководство Цифирным комитетом осуществлял непосредственно министр иностранных дел. Характерно, что в образованном в 1838 г. Цифирном комитете не было своего штата, т.е. подразделение представляло собой некое формальное образование, не имеющее даже отдельной графы жалованья для сотрудников. В том же положении «О новом образовании» канцлер ходатайствует о выделении особых окладов, т.к. «председатель и члены Цифирного комитета имеют другие места в Министерстве, по которым получают жалованье, а потому в штате и не полагается для них особый оклад». Будучи подчеркнуто важным звеном в деятельности как МИДа, так и представительств страны за рубежом, а также обеспечивая конфиденциальность всей государственной переписки, Цифирный комитет не имел утвержденного бюджета и разработанной системы поощрений и премировании, в то время активно внедряемых в других подразделениях МИД. В ходатайстве канцлер подчеркивал, что «трудно находить молодых людей, которые имели бы все нужные для этой работы качества, еще труднее удерживать их при ней навсегда»[3]. Служба в Цифирной части МИД предполагалась пожизненной. Для этого в положении указывалось необходимым, чтобы сотрудники получали, то, что не могли бы найти в другом месте, а именно имели бы «достаточное жалованье (…) и казенные квартиры». Еще более изобретательным выглядел так называемый «карьерный рост» внутри подразделения, в котором предполагалась пожизненная служба. Первоначально, сотрудников набирали в I экспедицию, ведавшую шифрами. Более простая работа по придумыванию новых шифров и контролю за шифрами, уже использующимися предполагала как отбор способных сотрудников для дальнейшего продвижения, так и приток новых кадров, стремящихся подняться по карьерной лестнице. «Так как работа второй Экспедиции сопряжена с большими трудностями, нежели первой, и притом весьма полезно ввести между чиновниками Цифирной части некоторый род соревнования, которое поощряло бы трудящихся к вящим усилиям для приобретения нужных второй Экспедиции качеств...». Мотивацией же для чиновников первой Экспедицией стала бы разница в жалованье, которое во второй Экспедиции составляло бы в среднем на 40% больше. Помимо прочего, во второй Экспедиции вводилась отличная от других система поощрений — при дешифровании отдельных иностранных шифров чиновнику полагалось бы премия. Определенное количество дешифрованных цифирей или подобранных ключей через 5, 25 и 40 лет давало бы двукратную прибавку к жалованью и пенсиону. Таким образом, «первая Экспедиция сделается рассадником, из которого будут переведены во вторую Экспедицию чиновники, коих по изведанию способностей их, можно будет употребить при труднейших занятиях».

Несмотря на утвержденное в 1838 г. положение и условия, предлагаемые поступающим на службу, дела Цифирного комитета в сфере набора талантливых сотрудников шли с трудом. Из требований к вновь поступающим на службу было обязательное знание нескольких иностранных языков, а также скромность, долговременные и тщательные упражнения, постоянное внимание и «удаление от всякой развлеченности». В 1856 г. Цифирный комитет претерпевает изменения. В виду сложностей с набором новых чиновников в Экспедиции, положение предполагает упразднение должности главных Экспедиторов и учреждения управляющего обеих Экспедиций. Однако 21 апреля 1862 г. должности вновь разведены: появляется управляющий I Экспедицией и Старший и Младший чиновники при Канцелярии, в чье ведение попадала дешифровальная деятельность. Сделано это было из-за возрастающего количества корреспонденции, в том числе телеграфных депеш, которые нужно было дешифровывать. На рубеже XIX-XX в. в состав Цифирного комитета входило 6 человек, каждый из которых специализировался на разборе депеш определенной страны. Об эффективности работы Цифирного комитета свидетельствует сравнительная таблица, составленная одним из старших чиновников подразделения В.В. Сабаниным в 1903 г. Согласно этой таблице, с 1873 по 1892 гг. количество входящей корреспонденции увеличилось почти вдвое — от 21107 к 39524 входящих депеш, а к 1902 г. до 65450. Число же дешифрованных сообщений варьировалось от 38% от всех перехваченных депеш в 1873—1882 гг. к 31% в 1883—1892 гг. и 36% в 1893—1902 гг. Все эти данные свидетельствуют об эффективности деятельности Цифирного комитета к началу XX в. и его ключевой роли среди криптографических учреждений страны.

Цифирный комитет МИД стал первым официальным криптографическим учреждением Российской империи, обеспечивающим конфиденциальность коммуникации внутри страны и с представительствами за границей на протяжении всего XIX в. Несущественные изменения в структуре на всем протяжении существования Цифирного комитета демонстрируют эффективность работы первого подобного учреждения связи. Именно Цифирный комитет МИД станет примером для организации особых отделов и ведомств, ведавших шифрованием корреспонденции в последней четверти XIX в. и начале XX в., и займет главенствующую роль в истории развития подобных учреждений.

Автор: Анастасия Валерьевна Ашаева, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Музея криптографии (г. Москва).

Опубликовано: Учреждения связи: прошлое, настоящее, будущее. СПб, 2023. С. 11-16

Библиография

- АВПРИ. Ф. СПб. Главный архив (ГА). I-I. 1838–1914. Оп. 781. Д. 565.

- АВПРИ. Ф. КИД. Оп. 724. Д. 10.

- Измозик В.C. «Черные кабинеты». История российской перлюстрации. XVIII — начало XX века. М.: НЛО, 2015.

- Петропольский И., Иванов А., Калягин С., Шаракин О. 100 лет шифровальной службе МИД России // Международная жизнь. Апрель, 2021. C. 5–45.

- Приходько М.А. Историко-правовые особенности структурной организации Министерства иностранных дел Российской империи в 1802—1832 гг. // LEX RUSSICA (Русский закон). Т. 69 (№1), 2010. С. 75—95.

- Рыбаченок И.С. Такие разные ключи. Шифровальная экспедиция МИД // Родина. 2003. № 9. С. 54–56.

- Соболева Т.А. История шифровального дела в России. М., 2002.